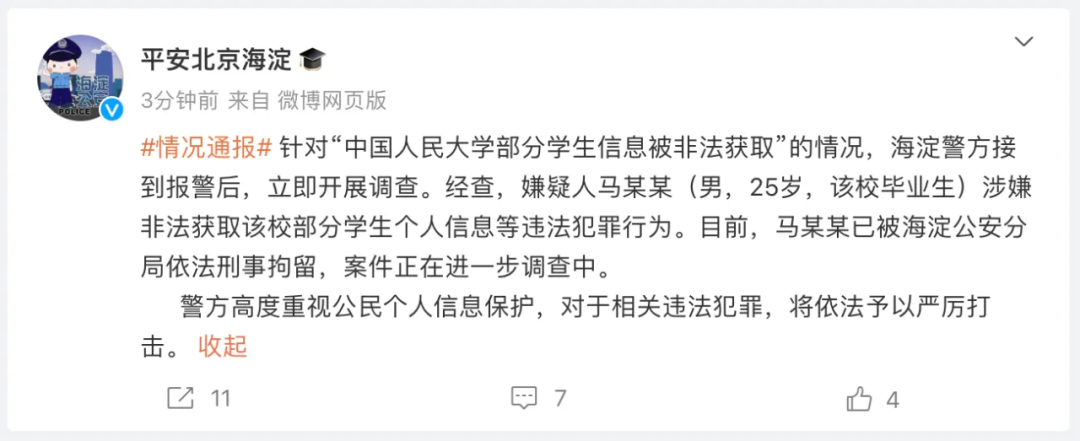

7月3日,北京市公安局海淀分局通报:针对“中国人民大学部分学生信息被非法获取”的情况,海淀警方接到报警后,立即开展调查。经查,嫌疑人马某某(男,25岁,该校毕业生)涉嫌非法获取该校部分学生个人信息等违法犯罪行为。目前,马某某已被海淀公安分局依法刑事拘留,案件正在进一步调查中。海淀公安分局表示,警方高度重视公民个人信息保护,对于相关违法犯罪,将依法予以严厉打击。

1.泄露学生隐私者为人大毕业生,据传现就职于互联网大厂

7月1日,人大校内树洞“小喇叭”出现颜值打分平台相关内容并附有平台截图,包括本硕博所有学生的个人隐私信息(包括照片、姓名、学号、学院、籍贯、生日和颜值打分),原贴迅速删除。随后“小喇叭”新帖称已有警方介入处理,并在各平台引发热议,此时该颜值打分平台已无法进入。

学生通过截图中“RUC IR FACE”等信息发现疑似平台搭建者马某微博,因其各平台均使用真名,随后发现更多相关信息(包括知乎、GitHub和脉脉、领英、腾讯内网信息等)。

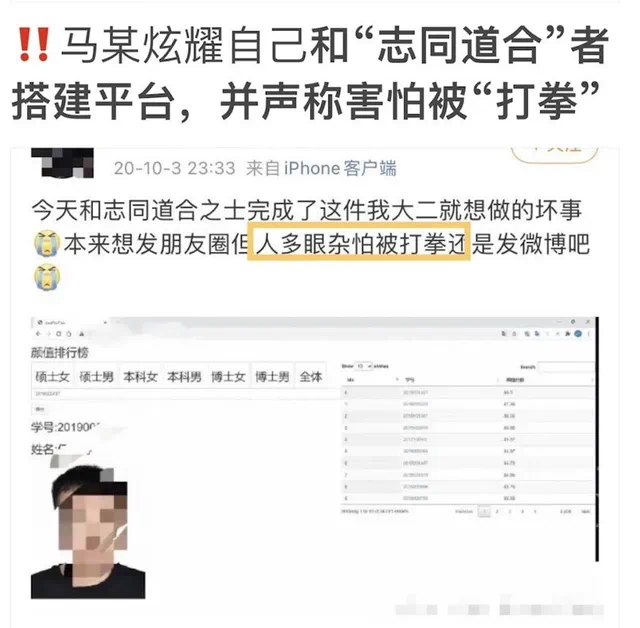

据消息称,马某还曾获评校三好学生、优秀团干部,并曾作为高瓴毕业生代表进行求职分享,现就职于腾讯北京微信团队搜索算法部门。该毕业生还曾在个人社交账号上发布动态公开此事,网传截图显示,该动态发布于2020年10月。

7月2日早晨,有记者搜索发现,该网民社交账号上相关内容已经清空。

“人民大学通报学生信息泄露事件”爆发后,相关话题立即引发热议,网友们纷纷表示不能容忍该行为,提出对该生行为严查,并要求该男生道歉并承担法律责任。同时,很多网友对学校数据管理的安全性也提出了质疑。

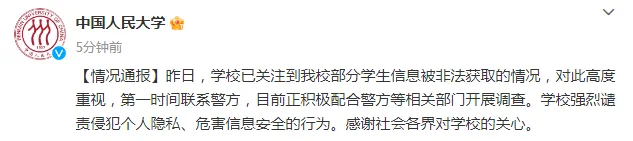

同日,中国人民大学学校对此事做出回应称,学校已关注到此事,已经第一时间联系警方,后续将积极配合警方处理。

2.涉事者或涉哪些责任?

若追究法律责任,涉事男生或涉哪些责任?据《新京报》采访报道,北京市盈科律师事务所律师黄晓宇认为,首先要明确“公民个人信息”是指个人身份信息和隐私信息两大类。依据《网络安全法》第76条第1款的规定,所谓个人信息,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别自然人个人身份的各种信息,包括但不限于自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物信息、住址、电话号码等。“我国对公民个人信息的保护力度还是很大的,本案有可能涉嫌侵犯公民个人信息等相应的罪名。”黄晓宇说道。具体到该案,首先,从刑事角度,根据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一“侵犯公民个人信息罪”的规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。其中,窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的,依照第一款的规定处罚。针对通报中指该生“非法获取学校部分学生信息”的行为,行为人如果是采用的“窃取或者其他方法”的非法手段,达到一定条件恐涉及该项罪名。其次,从民事角度来说,该生则涉嫌侵犯当事人的肖像权。“他如果对部分学生进行颜值排行,则有可能涉嫌存在贬损他人形象的行为,可能需要在名誉权、肖像权方面承担民事责任。牵扯到公民个人信息还要看泄露的程度。”黄晓宇表示,从学校层面,此次事件也给高校甚至教育机构提了个醒,要加强对学员或者学生个人信息的保护。

对于此事,中新网评论:通过信息技术手段,收集并泄露同学个人信息,还对他人相貌妄加评判,很难理解这样的行为是出于什么样的心态。如果是为了显示自己的技术能力,那么这种行为愚蠢且无聊;如果是为满足自己的窥探欲,那么这种用心实在是过于险恶。互联网时代,个人隐私被泄露造成的后果往往如洪水决堤,祸害无穷。如果信息安全得不到保证,人就像在虚拟空间当中“裸奔”,甚至谁也无法保证这种情况是否会外溢到现实世界。

一个文明的社会,是允许个人私密信息的存在,而不是任由其赤裸暴露在公共空间当中。隐私就像是架起两种空间的文明桥梁,技术若以恶之名,便是在破坏这座桥梁,与人类文明发展背道而驰。那么,实施者也应该为此付出代价,法律的追究和道德的谴责。

3.学生隐私泄露事件屡见不鲜

近年来,学生隐私泄露事件并不鲜见。总结下来,主要有以下几种途径造成隐私泄露:学校不当披露学生信息及对于隐私泄露事件危害的认识不够、数据安全管理系统不完善导致不法分子侵入及学生安全意识的不足。

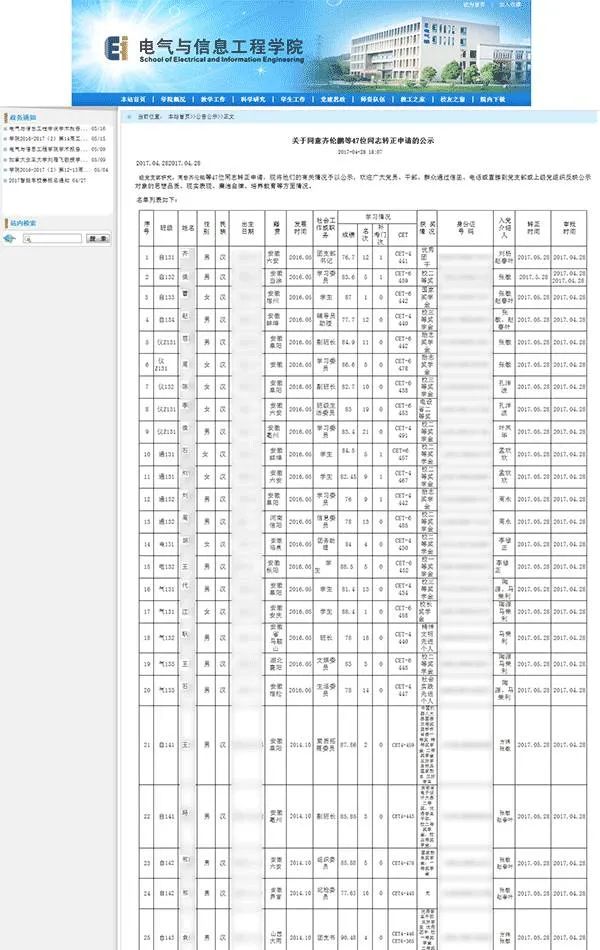

此次事件无疑是学校数据安全管理系统不够完善导致的。而除此以外,学校对于披露学生信息的尺度也应注意。

有高校在公示国家奖学金、助学金时,除了学生姓名、出生年月、学号外,还公布了完整的个人身份证号码、银行卡账号等。目前,部分被曝光存在隐私泄露问题的高校,已经撤下了涉及学生个人隐私信息的内容,且表示今后将在这方面吸取教训。

对此,全国学生资助管理中心表示,这种做法是错误的,并向全体学生资助工作者发出预警:保护学生个人信息和隐私,资助工作者要“拧紧这根弦”,严禁公示“个人敏感信息”,严格遵循国家有关个人信息保护的相关法规制度,在奖助学金等评定环节,不能将学生身份证件号码、家庭住址、电话号码、出生日期等个人敏感信息进行公示。

4.学生隐私保护亟待加强

通过上述案例可知,我国校内学生数据信息安全系统还不够完善,一些学校维护学生隐私的意识也不足。

对于技术问题,有业内人士指出,建议用区块链来解决信息安全问题。用区块链技术对数据的生成、流转、使用甚至消亡的整个过程进行规范和保障。区块链技术去中心化、可溯源、不可篡改的特性,使得数据产生之后就在链上,任何人或应用去使用,必须通过数据生产者确权,甚至确权以后还有会收益。这就意味着,通过区块链技术,所有的数据在流转使用中能做到高效、透明,充分保障个人的信息安全,还能够做到数据使用中产生收益的合理分配。

学校应充分认识到数据信息安全对于学校及学生的重要性。如果对信息安全不够重视,一旦学校机密文件被他人窃取,受到的损失可能将是无法估计的,需要特别注意的是,现在很多学校的信息保护还是简单的边界防护,对内部的管控很少甚至没有,对数据方面的详细致保护更少,此次高校信息泄露事件很大程度是因为内部管控不足,造成学生在校期间窃取他人隐私信息。学校需要对数据使用、操作等各方面的保护进行完善,达到法律规定的保护级别,才能保证信息安全。

与此同时,学生自身也要注意保护自己的隐私。首先在使用互联网时,不能随意泄露个人信息。比如在注册网站或使用App时,应该仔细阅读用户协议和隐私政策,并在确定了安全性之后再填写个人信息。此外,在社交媒体上发布个人信息和照片时,应该注意隐私设置,避免被陌生人获取个人信息。在与陌生人交流时,应该提高警惕,避免被骗取个人信息或资金。

要养成定期更改密码的习惯,并加强密码强度。为了保护个人账户的安全,学生需要定期更改密码,并且设置强密码,包括大小写字母、数字和符号的组合,密码长度要达到8位以上。同时,不要使用相同的密码或者简单的密码,以免密码被破解。

在使用公共WiFi的时候也需要注意安全问题。公共WiFi往往没有密码保护,容易被黑客窃取个人信息。因此,建议不要使用公共WiFi来进行涉及个人隐私和敏感信息的操作,比如进行网上银行、支付、购物等操作。

还要注意电子邮件和短信的安全。在使用电子邮件和短信时,需要注意安全问题。不要打开陌生的邮件或短信,避免被骗取个人信息。保护在使用电子邮件和短信时也应该注意隐私问题避免泄露个人信息和隐私自己。

要定期备份数据。为了防止数据丢失和被攻击,需要定期备份个人数据。比如,个人照片、重要文档、联系人、日历等数据都需要备份。备份可以使用云存储、外部硬盘等方式进行。同时,在备份时,也需要注意数据的安全性,避免备份数据被窃取。

最后,注意保护个人设备安全。在使用个人设备时,需要注意设备的安全问题。如不要随意打开未知来源的文件和软件,避免下载病毒或恶意软件。也需要安装防盗软件和开启设备锁屏功能,避免设备被盗或者丢失。

来源:人民数据研究院